比亚迪牵手一汽,“磨刀”霍霍,锋利向何方?

记者29日从中国石化获悉,我国首个百万吨级碳捕集、利用与封存项目全面建成。该项目由齐鲁石化、胜利油田建设,是目前国内最大的碳捕集、利用与封存全产业链示范基地和标杆工程,具有重大示范效应。

中国石化旗下齐鲁石化总经理王玉亮说,碳捕集、利用与封存是减少二氧化碳排放的关键技术之一,即把生产过程中排放的二氧化碳捕集提纯,继而投入新的生产过程再利用和封存,可直接减少二氧化碳排放。

此次中国石化全面建成的百万吨级碳捕集、利用与封存项目,于2021年7月启动建设,由齐鲁石化二氧化碳捕集、胜利油田二氧化碳驱油与封存两部分组成。齐鲁石化捕集的二氧化碳采用绿色运输方式,送至胜利油田进行驱油封存,实现了二氧化碳捕集、驱油与封存一体化应用,把二氧化碳封在地下,把油驱出来,实现“变废为宝”。

在碳捕集环节,齐鲁石化新建100万吨/年液态二氧化碳回收利用装置,主要包括压缩单元、制冷单元、液化精制单元以及配套工程,回收煤制氢装置尾气中的二氧化碳,提纯后纯度可达99%以上。

在碳利用与封存环节,胜利油田运用超临界二氧化碳易与原油混相的原理,已在正理庄油田建成10座无人值守注气站,向附近73口油井注入二氧化碳,增加原油流动性,大幅提高原油采收率,同时油气集输系统全部采用密闭管输,进一步提高二氧化碳封存率。

郑重声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。

相关阅读

猜你喜欢

-

我国首个百万吨级CCUS项目建成!

2022-01-30 -

需求高峰期临近,石油将押注石化产品

2022-01-29 -

中国石化在重庆再获日产超40万方页岩气井

2022-01-28 -

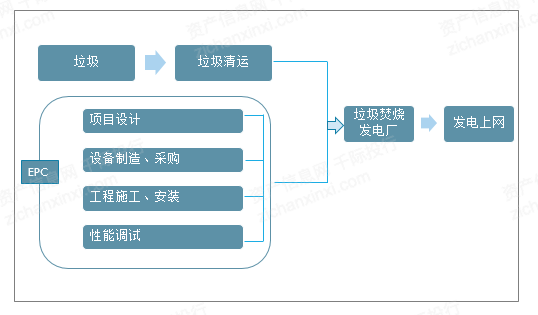

观点 | 垃圾制氢不再“小众”

2022-01-26 -

我国首个投入规模开发的高含硫气田——中国石化普光气田累产气超1000亿方

2022-01-25 -

大石油对石化产品的赌注是否破产?

2022-01-17 -

2021年德二氧化碳排放总量7.72亿吨,增长4.5%

2022-01-17 -

大型石油能否在二氧化碳镇压中生存?

2021-12-30 -

中国石化驻沪企业发布社会责任报告

2021-12-26 -

中国石化精细化工产品首次乘上“中欧专列”

2021-12-26 -

中国石化:着力塑造数字化核心竞争力

2021-12-15 -

《中国石化在香港可持续发展报告》首次发布

2021-12-14 -

中国石化在雄安成立新能源公司

2021-12-14 -

中石油与中石化签署战略合作框架协议

2021-12-02 -

约2300家石化企业或纳入碳市场

2021-11-24